|

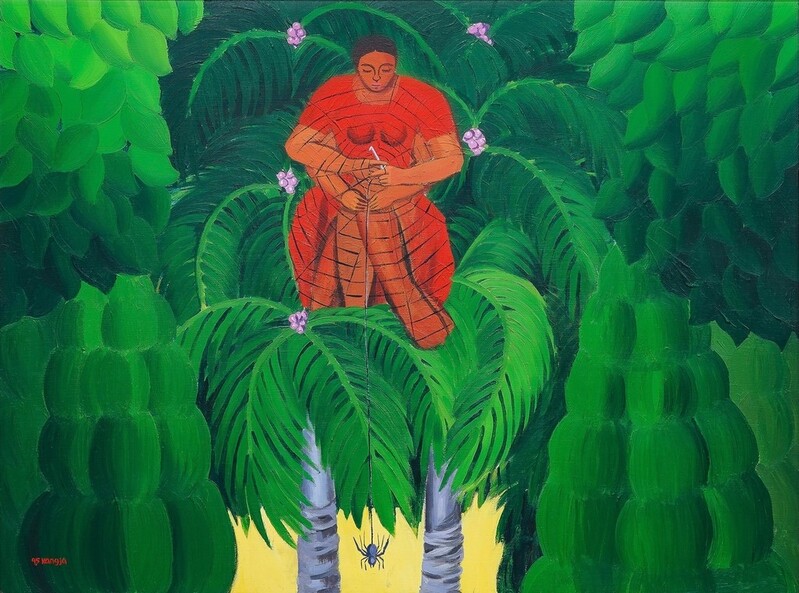

| ▲ 정강자, 거미, 1995, Oil on canvas, 97x131cm ⓒEstate of JUNG Kangja & ARARIO GALLERY[아라리오갤러리 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

| ▲ 정강자, 무제, 1997, Oil on canvas, 91x73cm ⓒEstate of JUNG Kangja & ARARIO GALLERY[아라리오갤러리 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

| ▲ 정강자, '연못 위의 모자', 2007, 캔버스에 유채, 61x73cm ⓒ Estate of JUNG Kangja & ARARIO GALLERY[아라리오갤러리 제공. 재판매 및 DB 금지] |

행위예술에 가려졌던 정강자의 그림들…아라리오 서울 개인전

1990년대부터 2000년대까지 그림 전시

(서울=연합뉴스) 황희경 기자 = 1세대 행위예술가인 여성 작가 정강자(1942∼2017)를 이야기할 때 떠올리는 것은 아마도 1968년 5월 벌였던 국내 첫 누드 퍼포먼스 '투명 풍선과 누드'일 것이다. 당시 국전의 누드 배제 등에 항의한 퍼포먼스였지만 정강자는 많은 비난을 감수해야 했다.

이어 2년 뒤 1970년 8월 서울 소공동 국립공보관에서 연 정강자의 첫 개인전 '무체전'은 사회 비판 요소가 있다는 이유로 사흘 만에 강제 철거됐다.

강제 철거 이후 정강자는 해외 체류를 택했다. 그는 싱가포르로 건너가 7년여간 머무른 뒤 1980년대 초 귀국했고 이후 수많은 회화 작품을 남겼다.

15일 서울 종로구 원서동 아라리오갤러리 서울에서 시작하는 정강자 개인전 '나를 다시 부른 것은 원시였다'는 정강자의 회화 작품을 모은 전시다.

작가 사후인 2018년 아라리오갤러리에서 열렸던 개인전이 행위예술 위주로 알려졌던 정강자의 화업을 폭넓게 소개하는 자리였다면 이번 전시는 좀 더 시기를 구분해 1990년대부터 2000년대까지 작품의 변화를 살핀다.

해외여행이 쉽지 않았던 1980년대부터 1990년대 초반까지 작가는 중남미와 아프리카, 서남아시아, 남태평양 등을 찾아 2∼3개월씩 홀로 여행하며 이국적인 풍경과 인물을 그렸다. 인간 본연의 삶을 찾으러 떠난 여행에서 그린 그림들은 풍물화에서 시작해 초현실적, 환상적인 이미지들이 등장하는 식으로 발전한다.

1990년대 후반 이후에는 보다 추상성이 강해진다. 작가가 자신의 분신이자 아이콘으로 여긴 야누스의 형상이 반복적으로 등장하고 한복 치마를 재해석해 조형 요소로 활용하기도 한다. 2010년 이후 그림에는 반원 형태가 두드러지게 나타난다. 형태를 자신만의 기하학적 형태로 환원하려는 시도였다.

작업 스타일은 계속 변화했지만 일관되게 나타나는 것은 파격적인 행위예술을 할 때와 마찬가지로 시대를 앞서가며 남과는 다른 독자적인 예술을 찾으려 했던 작가의 의지다. 여성 작가가 작업하기 쉽지 않았던 시대, 생계를 위해 미술학원을 운영하면서도 붓을 놓지 않았던 작가에게 그림은 답답한 현실에서 벗어나 억눌린 욕망을 해소하는 수단이기도 했을 것이다.

아라리오 갤러리는 "정강자는 오랜 기간 국내 화단에서 정당한 평가를 받지 못했지만, 예술을 삶 자체이자 그 목표로 삼으며 타계 직전까지 작품 활동을 지속했다"면서 "2000년대 이후 그에 대한 연구와 재평가의 필요성이 제기되기 시작했고 최근에는 국내외 미술계에서 그의 작업 세계를 재조명하는 시도가 다각도로 이뤄지고 있다"고 소개했다.

전시는 12월30일까지.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved