[카드뉴스] 신라 왕궁이 들려주는 신성한 불가침의 땅 이야기

- 터가 중요하다?

경주 월성 자리는 왕궁터가 지어지기 전, 본래 '바다를 건너 온 사람'인 호공(瓠公)이 살던 곳이었다는 기록이 있습니다.

신라 4대 임금인 석탈해(재위 57~80)는 초승달 모양의 봉우리를 보며 집터를 좋게 여겨 계략을 세웠습니다.

"양산 아래 호공의 집을 바라보니 길한 땅이라 여겨서 거짓 계책을 세웠는데 그 집을 취하여 살았다. 그 땅은 뒤에 월성이 됐다."

- 『삼국사기』 신라본기 탈해이사금

석탈해는 호공의 집 곁에 남몰래 숫돌과 숯을 묻고서 자신의 조상이 대대로 살았던 집이었다고 소송을 벌였는데요. 땅에서 숫돌과 숯이 나왔고, 호공은 꼼짝없이 집을 내줬습니다.

- 유물이 유적에서 지금까지 보존된 이유?

지난 4월 15일, 신라 왕궁의 천년 역사를 지켜 온 경주 월성의 '해자(垓子)'가 일반인에게 공개됐습니다.

해자는 성의 외곽에 인공으로 물도랑이나 연못을 만들어 외부의 침입을 막는 성곽의 시설입니다. 방어 목적 이외에도 성 내부의 물 관리, 조경 등 다양한 역할을 수행했습니다.

해자에서 발굴된 유물은 신라~통일신라 시기의 월성과 주변을 복원하는 데 아주 중요한데요. 1600~1100년이 지난 지금까지 어떻게 유물이 썩지 않고 보존될 수 있었던 걸까요?

- 어떻게 발굴하고 보존할까?

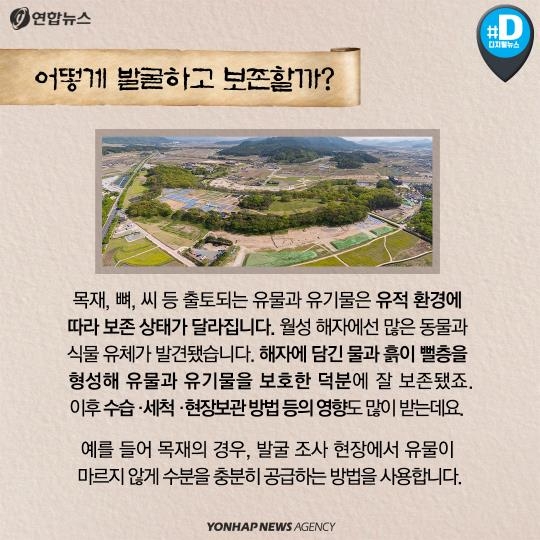

목재, 뼈, 씨 등 출토되는 유물과 유기물은 유적 환경에 따라 보존 상태가 달라집니다. 월성 해자에선 많은 동물과 식물 유체가 발견됐습니다. 해자에 담긴 물과 흙이 뻘층을 형성해 유물과 유기물을 보호한 덕분에 잘 보존됐죠.

이후 수습·세척·현장 보관 방법 등의 영향도 많이 받는데요.

예를 들어 목재의 경우, 발굴 조사 현장에서 유물이 마르지 않게 수분을 충분히 공급하는 방법을 사용합니다.

- 경주 월성에선 어떤 유물이 발견됐나?

경주 월성에선 어떤 유물이 발견됐을지, 살펴볼까요?

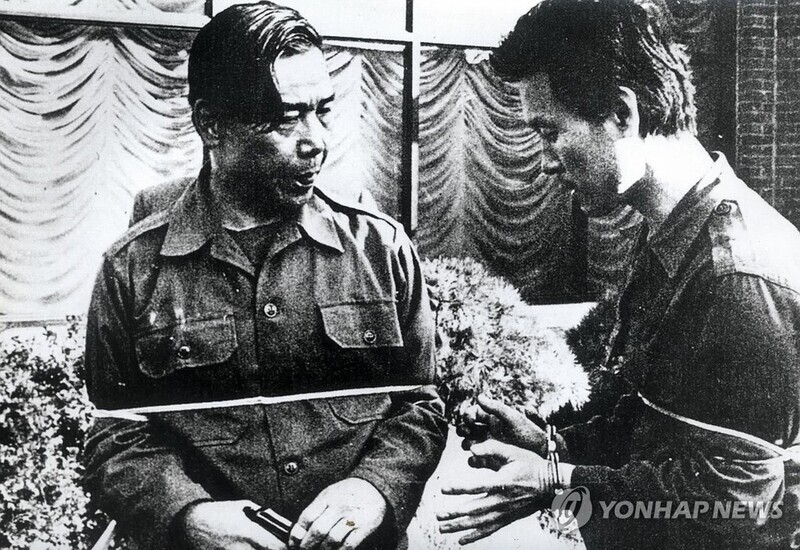

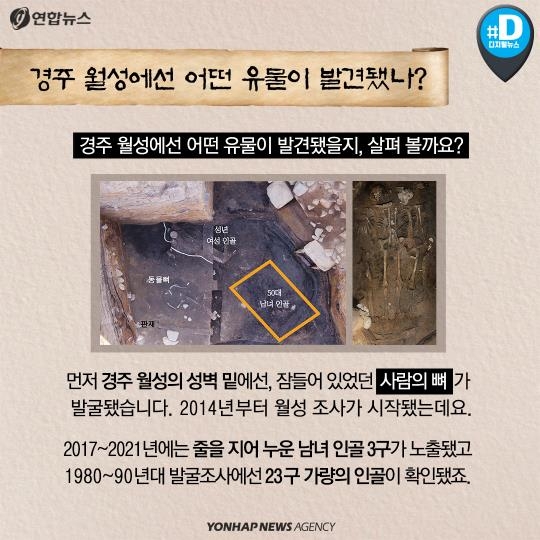

먼저 경주 월성의 성벽 밑에선, 잠들어 있었던 사람의 뼈가 발굴됐습니다. 2014년부터 월성 조사가 시작됐는데요.

2017~2021년에는 줄을 지어 누운 남녀 인골 3구가 노출됐고 1980~90년대 발굴조사에선 23구가량의 인골이 확인됐죠.

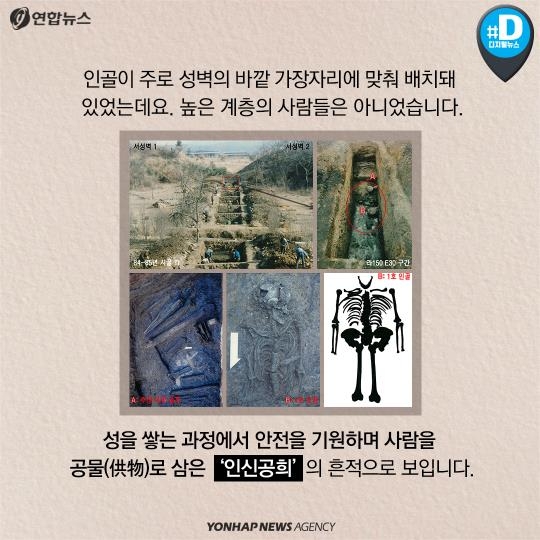

인골이 주로 성벽의 바깥 가장자리에 맞춰 배치돼 있었는데요. 높은 계층의 사람들은 아니었습니다.

성을 쌓는 과정에서 안전을 기원하며 사람을 공물(供物)로 삼은 '인신공희'의 흔적으로 보입니다.

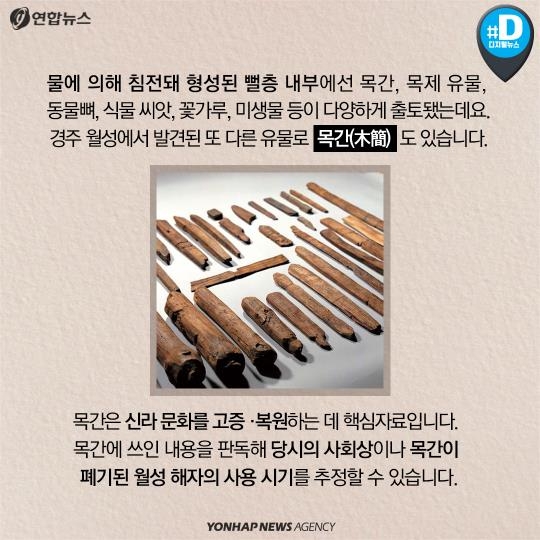

물에 의해 침전돼 형성된 뻘층 내부에선 목간, 목제 유물, 동물 뼈, 식물 씨앗, 꽃가루, 미생물 등이 다양하게 출토됐는데요.

경주 월성에서 발견된 또 다른 유물로 목간(木簡)도 있는데요. 목간은 신라 문화를 고증·복원하는 데 핵심 자료입니다. 목간에 쓰인 내용을 판독해 당시의 사회상이나 목간이 폐기된 월성 해자의 사용 시기를 추정할 수 있습니다.

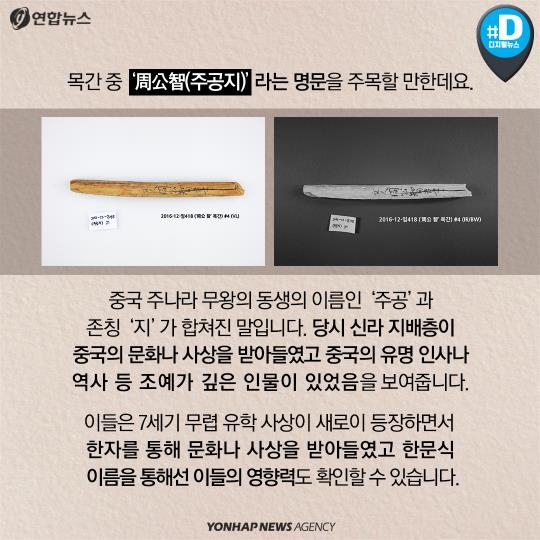

목간 중 '周公智(주공지)'라는 명문을 주목할 만한데요.

중국 주나라 무왕의 동생의 이름인 '주공'과 존칭 '지'가 합쳐진 말입니다. 당시 신라 지배층이 중국의 문화나 사상을 받아들였고 중국의 유명 인사나 역사 등 조예가 깊은 인물이 있었음을 보여줍니다.

이들은 7세기 무렵 유학 사상이 새로이 등장하면서 한자를 통해 문화나 사상을 받아들였고 한문식 이름을 통해선 이들의 영향력도 확인할 수 있습니다.

목간에 새겨진 '백견(白遣)'은 이두로 보이는데요. '이두(吏讀)'는 한자를 우리말로 표현하는 방법의 하나로, 조선 시대까지 활용됐습니다.

'백견'의 뜻은 'ㅅㆍㄼ고' 또는 '사뢰고(아뢰고)', 즉 '말하다'는 의미로 추정되는데요.

오랜 기간 사용된 이두의 흔적이 신라의 목간에서도 발견됐다는 점에서 귀중한 자료라 할 수 있습니다.

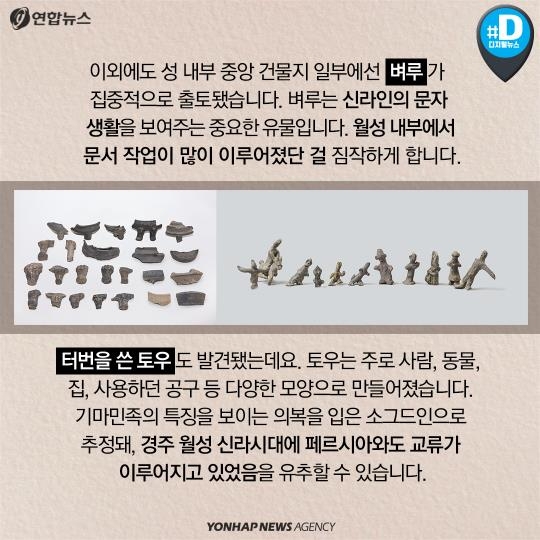

이외에도 성 내부 중앙 건물지 일부에선 벼루가 집중적으로 출토됐습니다. 벼루는 신라인의 문자 생활을 보여주는 중요한 유물입니다. 월성 내부에서 문서 작업이 많이 이루어졌단 걸 짐작하게 합니다.

터번을 쓴 토우도 발견됐는데요. 토우는 주로 사람, 동물, 집, 사용하던 공구 등 다양한 모양으로 만들어졌습니다. 기마민족의 특징을 보이는 의복을 입은 소그드인으로 추정돼, 경주 월성 신라 시대에 페르시아와도 교류가 이루어지고 있었음을 유추할 수 있습니다.

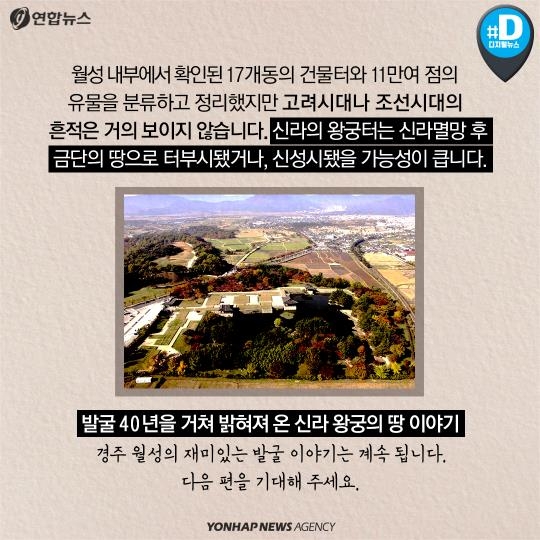

월성 내부에서 확인된 17개 동의 건물터와 11만여 점의 유물을 분류하고 정리했지만 고려 시대나 조선 시대의 흔적은 거의 보이지 않습니다. 신라의 왕궁터는 신라멸망 후 금단의 땅으로 터부시됐거나, 신성시됐을 가능성이 큽니다.

발굴 40년을 거쳐 밝혀져 온 신라 왕궁의 땅 이야기, '경주 월성의 재미있는 발굴 이야기'는 계속됩니다.

다음 편을 기대해 주세요.

(서울=연합뉴스) 이세영 기자 유세진 작가

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved