|

| ▲ 미국 탐사 로버 '퍼서비어런스'가 촬영한 화성의 암석과 토양 [연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] |

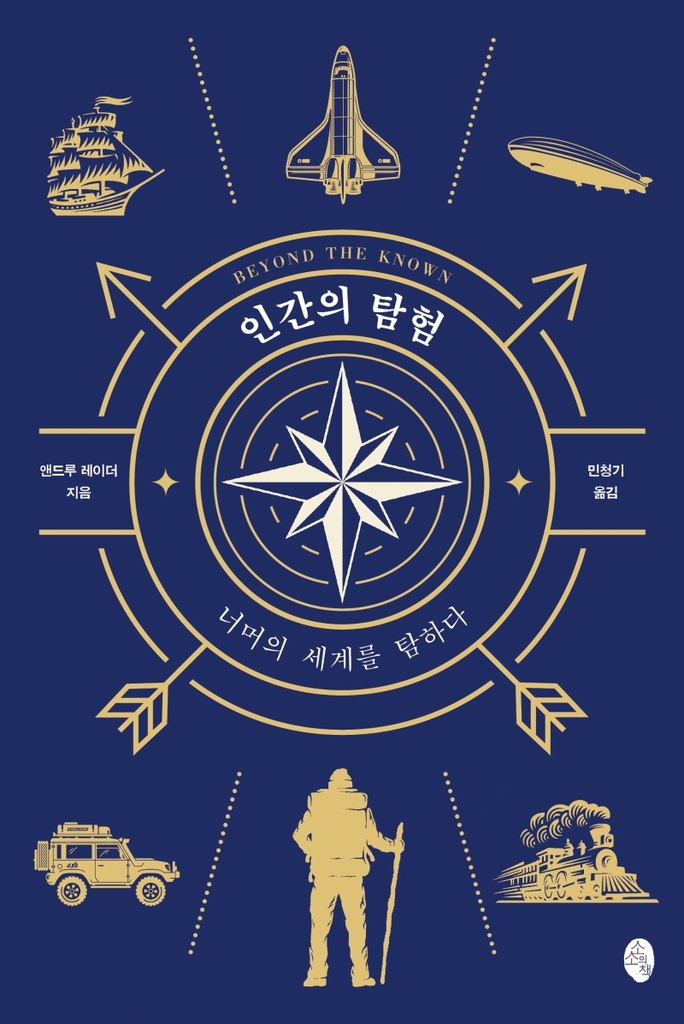

호기심과 열망이 만들어낸 인류 탐험 연대기

앤드루 레이더의 세계사 '인간의 탐험: 너머의 세계를 탐하다'

(서울=연합뉴스) 임형두 기자 = 지난 2월 중순, 미국의 우주 탐사 로버 '퍼서비어런스'가 화성에 착륙해 생명체 흔적을 찾는 임무에 착수했다. 지난해 7월 발사된 뒤 4억7천100만km를 비행한 대여정이었다.

우주로 나아가려는 경쟁은 최근 들어 더욱 뜨겁게 불붙고 있다. 아랍에미리트의 화성 탐사선 '아말'과 중국의 탐사선 '톈원 1호'가 지난 2월 화성 대기궤도 진입에 성공했다. 톈원 1호는 5~6월께 화성 착륙을 시도할 예정이다.

인류의 탐험 역사는 150만 년 전에 이미 시작됐다. 태초 인류의 요람인 동아프리카의 그레이트 리프트 밸리(대지구대)에서 맨 처음 벗어난 원시인류는 '호모 에렉투스'였다. 현생인류 호모 사피엔스의 사촌뻘인 이들 호모 에렉투스는 중동과 중국, 동남아에 처음 도달했고 불도 최초로 사용했다.

이처럼 인류를 탐험가로 만든 요체는 무엇이었을까? 다름 아닌 호기심과 열망이었다. '너머의 세계'가 늘 궁금했고, 이를 찾아 과감히 떠났다. 작은 뗏목에 의지해 드넓은 대양의 수평선을 넘었으며, 자연 정복의 의지로 얼음과 눈의 동토에 깃발을 꽂았다. 급기야 지구 밖으로 날아가 태양계의 행성을 탐사하기에 이르렀다. 시간과 공간의 탐험 여행은 현재진행형이다.

미국의 민간 우주개발업체인 스페이스X의 총괄 관리자인 앤드루 레이더는 저서 '인간의 탐험: 너머의 세계를 탐하다'로 원시 인류의 이동에서부터 대항해 시대, 동서양과 신구 대륙의 접촉 및 교류, 우주여행 시대의 시작과 전망 등 인간 탐험사를 총체적으로 들여다본다.

인류의 조상은 왜 아프리카를 떠나려 했을까? 그 후손들은 왜 지구 밖으로까지 탐험에 나서려 할까? 저자는 그 동기와 목적이 결국 동일하다고 말한다. 예나 지금이나 호기심과 열망이 만들어낸 탐험은 결국 미래에 대한 투자라는 것이다. 미지의 언덕 너머에 새로운 먹을거리가 있을 수 있고, 당면한 문제들에 대한 해답도 그 미지의 세계를 탐험함으로써 얻어낼 수 있다.

책의 제1부 '그들은 왜 떠났을까?'는 유라시아로 향한 인류 대이동의 첫 물결에서부터 로마제국이 멸망하기까지의 역사를 살핀다. 바이킹 이야기로 시작하는 2부 '알려진 세상 너머로'는 대항해 시대에 지구의 거의 모든 곳이 연결되면서 근대적 국제 공동체가 탄생했음을 들려준다.

이어 제3부 '세상의 끝을 향한 열망'은 인간이 비행 기술을 완성하면서 하늘로 과학 탐험을 떠나 우주 경쟁을 벌여온 최근의 이야기를 다루고, 4부 '우주여행 시대를 열다'는 미래의 지구 밖의 탐사 여행이 어떤 모습으로 펼쳐질지 예상해본다.

초기 인류부터 오늘날까지 탐험의 형태와 목적이 크게 변화해왔다. 소규모의 수렵채집민이었던 인류는 농사를 짓고 가축을 기르기 시작하면서 더 나은 새로운 정착지를 찾아 나섰다. 예컨대 폴리네시아인은 혁신적으로 설계한 배에 가축과 농작물, 사람들, 문화를 싣고 태평양을 가로지르며 거의 모든 섬에 정착했다.

인간의 탐험은 새로운 역사의 길을 여느냐, 그러지 않느냐를 판가름하는 중요한 열쇠였다. 그 대표적 사례로 근대 이전의 유럽과 중국을 들 수 있다.

중세 시대의 유럽은 세상의 중심과 거리가 멀었다. 반면에 최대국인 중국은 세계를 적극적으로 탐험하고 식민지를 개척하고 정복 사업을 벌였다. 하지만 정화의 원정 이후 외국과의 교류를 차단하면서 더 이상 탐험에 나서지 않았다. 이를 계기로 주도권은 유럽으로 넘어가고 만다.

유럽의 대항해 시대를 선도한 나라는 포르투갈과 스페인. 이들 국가의 항해사들은 가는 곳마다 자국 영토를 선언하고 영토 확장과 부의 축적에 몰입했다. 수천 년 전부터 살고 있는 원주민은 살생과 착취의 대상일 뿐이었고, 신대륙의 원주민은 대재앙인 유럽인의 도래로 인한 살생과 유행병 전염으로 인구의 90%가 사라져버렸다.

지구를 정복한 인간은 미지의 영역인 우주를 새로운 탐험의 대상지로 설정한 채 여전히 경쟁하고 있다. 1957년 첫 발사된 소련의 무인 우주선 '스푸트니크'가 전파 신호를 지구에 전송하며 본격적으로 시작된 우주 경쟁은 최근 펼쳐지고 있는 화성 탐사 등으로 더욱 가열되는 양상이다.

그렇다면 화성 다음의 목적지는 어디일까? 인류가 다른 항성으로 여행하는 게 가능할까?

이에 대해 저자는 "지구는 인구 과밀로 신음하고 있지만 기술로 그 문제를 해결할 수 있다"며 "태양계에는 현재 지구의 인구보다 수천 배에서 수십억 배 많은 인구를 먹여 살릴 수 있는 자원과 에너지가 있다"고 낙관한다. 예컨대 토성의 위성인 타이탄에는 지구보다 수백 배 많은 탄화수소가 바다와 호수를 가득 채우고 있다는 것이다.

민청기 옮김. 소소의책. 432쪽. 2만5천원.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

![[풀영상] 지니 TV '아이돌아이' 제작발표회|최수영 SNSD SOOYOUNG·김재영 Kim Jaeyeong|'I DOL I' Press Conference](/news/data/20251216/p179563204418999_319_h.jpg)