꿈과 희망을 찾아 떠난 발걸음…신간 '이주하는 인류'

|

| ▲ 배를 타고 유럽에 온 아프리카 이주민 [EPA=연합뉴스] |

|

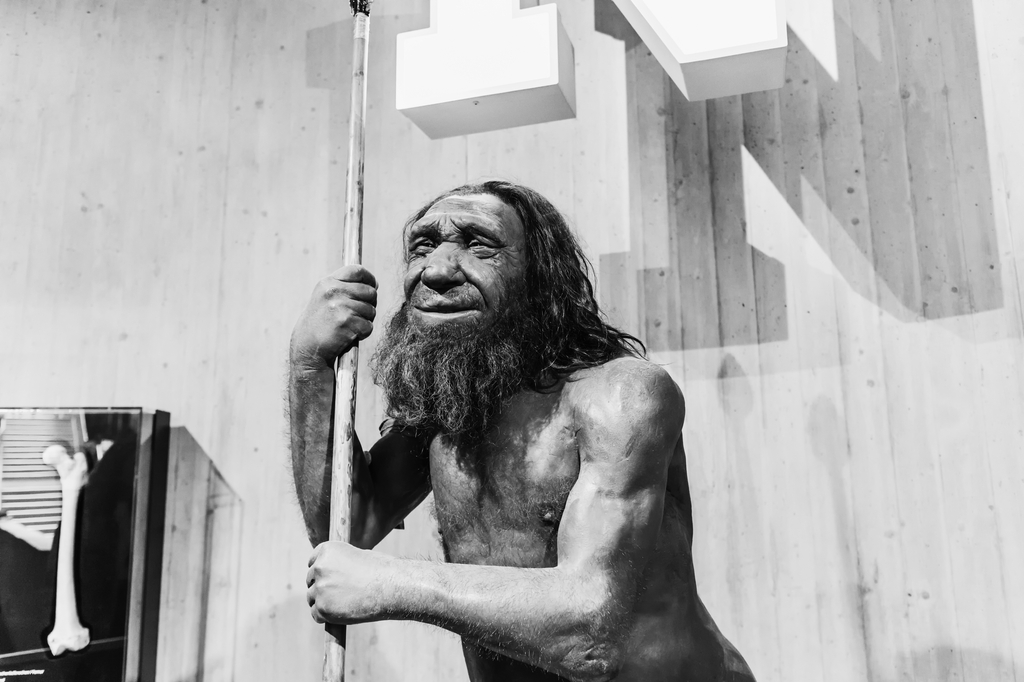

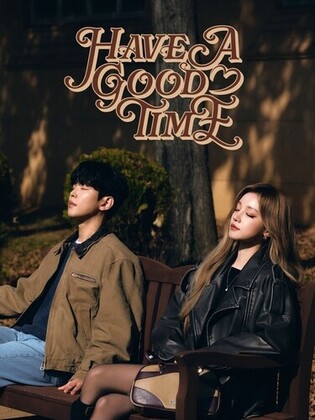

| ▲ 네안데르탈인 [미래의창 제공. 재판매 및 DB금지] |

|

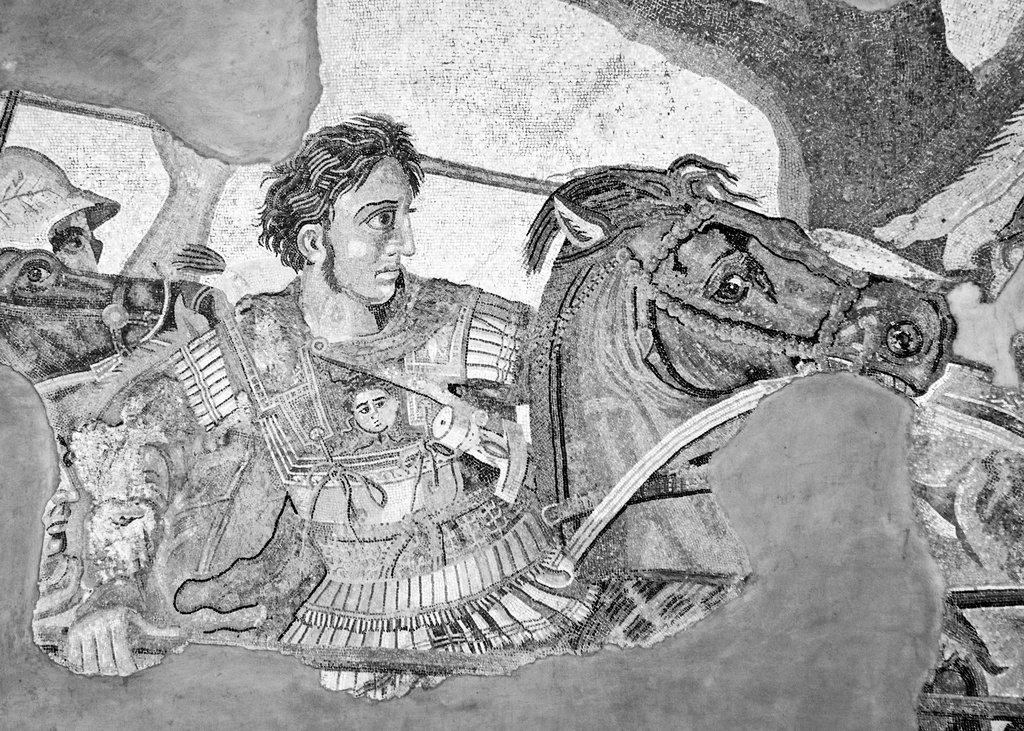

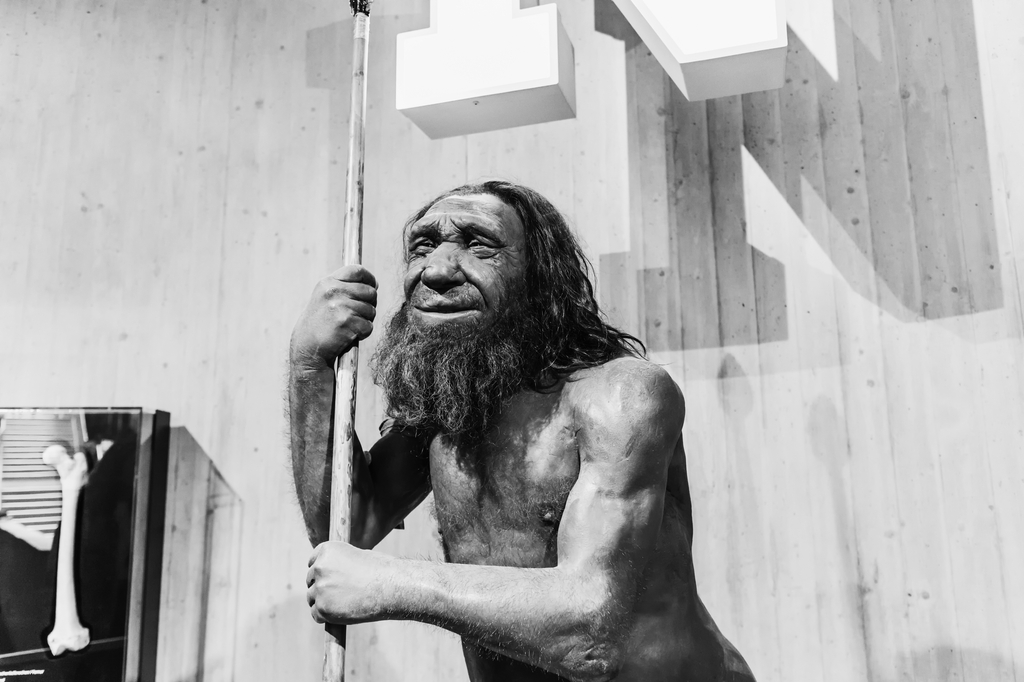

| ▲ 알렉산드로스 대왕 [미래의창 제공 재판매 및 DB금지] |

|

| ▲ 서구인의 상상 속에 그려진 사악한 중국인의 이미지를 구현한 '푸 만추' [미래의창 제공. 재판매 및 DB금지] |

|

| ▲ 유대인을 태우고 팔레스타인에 정박한 선박 [미래의창 제공. 재판매 및 DB금지] |

|

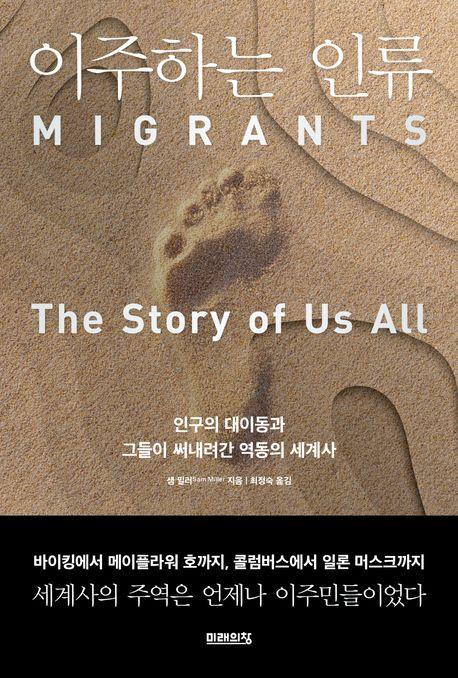

| ▲ 책 표지 이미지 [미래의창 제공. 재판매 및 DB금지] |

부평초 같은 삶…인간은 왜 계속 어딘가로 떠나려 하나

꿈과 희망을 찾아 떠난 발걸음…신간 '이주하는 인류'

(서울=연합뉴스) 송광호 기자 = 전쟁 통에 피난민이 된 A씨. 아내는 죽고, 아버지는 떠나길 거부했다. 지난한 설득 과정을 거쳐 아버지, 자식과 함께 도시를 떠난 A씨는 천신만고 끝에 튀르키예에 도착했다. 하지만 그들을 반겨주는 이가 없었다. 지중해를 건너 튀니지로 간 A씨는 그곳에서 한 여자를 만나 사랑에 빠졌다. 그곳에 정착할까도 생각해봤지만 계속 이탈리아가 그의 눈에 밟혔다. 결국 1년여 만에 그는 여성과 헤어지고, 이탈리아로 떠났다. 온갖 고생 끝에 그는 로마의 유력 정치인의 눈에 들었고, 그의 심복이 됐다. 그리고 그의 딸과 결혼해 마침내 로마의 거물이 됐다.

로마에 정착한 현대 아프리카 이주민의 사연, 혹은 우크라이나 난민 이야기라 해도 어색하지 않은 이야기다. 그러나 이는 아주 오래전에 있었던 사건이었다. 로마시인 베르길리우스가 쓴 '아이네이아스'에 나오는 내용이기 때문이다. 그리스-트로이 전쟁에 패해 유랑 길에 오른 A씨, 그러니까 아이네이아스의 이야기는 3천여년 전이나 지금이나 '이주'의 관점에서 인류가 크게 달라진 점이 없다는 사실을 보여준다.

영국 언론인 샘 밀러가 쓴 신간 '이주하는 인류'(원제: The Story of Us All)는 인구의 대이동과 그들이 써 내려간 역동의 세계사를 조명한 책이다. 저자는 인류 초기부터 현재까지 오랜 인간의 이주사를 여러 민족의 관점에서 조명한다.

이주는 인류 초기부터 있었다. 50만년 전 처음으로 발생한 이래로 계속 이어졌다. 네안데르탈인도, 사피엔스도, 모두 아프리카를 떠나 세계 곳곳으로 흩어졌다. 이주 과정에서 인류는 더 좋은 잠자리와 먹거리를 얻기 위해 투쟁했다. 그 과정에서 네안데르탈인이 사피엔스에 져 멸종하기도 했다. 지금은 멸종한 '야간족'은 아프리카에서 시작해 남미 끝단까지 이동하는 놀라운 이주 능력을 보여주기도 했다.

먹거리와 거주지를 찾아 떠돌던 인류는 1만년 전부터 한곳에 정착하기 시작했다. 농사를 짓기 시작하면서다. 정착민은 사유재산이 불어나면서 신분제를 만들었고, 성을 쌓아 이주민과 자신들을 구별 짓기 시작했다. 정착민은 성 밖에서 생활하는 이주민을 "야만인" 취급했다. 야만인 취급받은 성 밖의 사람들은 성안의 자원을 호시탐탐 노렸다. 둘의 대립은 늘 있었고, 정주민은 자주 야만인에 정복되곤 했다.

가장 유명한 야만인은 '정복왕' 알렉산드로스대왕이었다. 그리스인들은 마케도니아인을 "곰 가죽옷을 입고, 독하고 더러운 술을 마시며 상습적으로 암살과 근친상간을 일삼는다며 '준 야만인'"으로 여겼다.

알렉산드로스는 그리스, 페르시아, 중앙아시아를 정복하며 마케도니아의 판도를 인도 인근까지 넓혔다. 그는 현지인과의 통혼 정책을 추진하며 화합을 모색했다. 또한 유럽의 인구를 아시아로, 아시아의 인구를 유럽으로 이주하는 거대한 이주 정책을 펼쳤다. 그러나 그의 후계자들은 그리스 혈통을 고집했다. 알렉산드로스의 이주 정책은 그의 죽음과 함께 짧은 실험으로 끝났다.

알렉산드로스 이후에도 정주민과 야만인의 대립은 계속됐다. 중국은 자신들이 "오랑캐"라고 부르는 주변 민족들과 수천년간 대립을 이어갔고, 로마도 그들이 야만인 취급하던 게르만인들과 계속해서 싸워나갔다. 우수한 문화와 무기를 바탕으로 정복하는 예도 흔했다. 아리아인의 인도 정복, 서구의 아시아 정복, 유럽 국가들의 아메리카 대륙 침범 등이 비근한 예다. 전쟁은 멈추지 않았다.

그 과정에서 더 나은 거주지, 먹거리, 그리고 꿈과 희망을 찾아 떠나는 인류의 발걸음은 계속됐다. 가난한 남부 중국인들은 아시아지역으로, 미국과 남미로 떠나 세계 곳곳에 차이나타운을 만들었고, 나라 없이 유랑하던 유대인은 세계 여러 나라로 흩어져 살았다.

이주민을 받은 나라들은 부강해졌다. 스페인에 터를 잡은 무슬림 계열 우마미야 왕조는 고트족과의 통혼, 기독교인, 유대인, 베르베르인, 바이킹까지 여러 인종을 받아들여 다양한 문화를 꽃피웠다. 열린 문화를 지향한 몽골은 역사상 가장 넓은 땅을 차지한 대제국으로 발돋움했다. 이민자의 나라 미국은 현재 세계 최강국으로 자리매김하고 있다.

물론 이주가 유익하거나 삶을 풍요롭게 하는 것과는 거리가 먼 경우도 있다. 아메리카 대륙을 찾아온 초기 유럽인 이주민들은 그곳에 질병과 죽음을 가져왔다. 스리랑카, 미국, 일본, 쿠바, 뉴질랜드의 최초 거주자인 원주민들은 다른 곳에서 온 이주민의 증가로 소수자로 전락했다.

저자에 따르면 역사를 살펴봤을 때 이주는 불가피한 일이다. 그리고 앞으로 반세기 동안 이주는 우리에게 점점 더 많은 영향을 미치게 될 것이 자명하다. 부유한 나라들은 인구 노화로 노동력 부족을 메꾸기 위해 더 많은 이민자를 필요로 하게 되며, 기후 변화로 인해 이민과 이주 욕구는 극적으로 증가할 가능성이 높기 때문이다.

인류가 왜 이주하는지는 정확히 모른다. 경쟁자와 기후 변화를 피하고자, 혹은 먹이를 찾으려고 그랬을 수 있다. 또한 호기심, 모험심, 한 자리에 머물지 못하는 본능 등도 그 원인일 수 있다. 어떤 과학자들은 '호기심 유전자'라는 것이 실제로 존재한다고 말하기도 하는데, 이는 약 20% 사람들에게서 발견되는 유전자 변형이라고 한다.

이유에 어쨌든 인류는 그렇게 섞여서 살아왔고, 앞으로도 그럴 것이다. 저자는 "DNA, 고고학, 언어분석 또는 문화적 전통 등을 통해 우리의 근원지일 가능성이 높다고 여겨지는 지역들은 기껏해야 고대 조상들이 통과한, 깊은 역사 속의 임시 거주지에 불과하다"며 "이주민에 대한 관점을 달리하고, 인류 역사에서 이주가 늘 핵심적인 역할을 해왔으며 앞으로도 계속 그럴 것임을 인정해야 한다"고 덧붙인다.

미래의창. 최정숙 옮김. 424쪽.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved