|

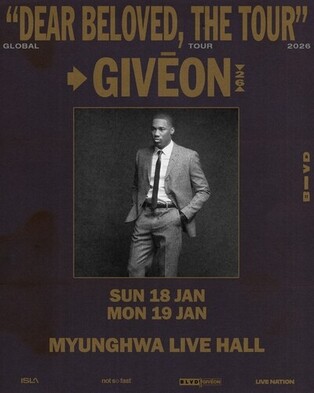

| ▲ 조선통신사 행렬 모습 [국립중앙도서관 제공=연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] |

"조선통신사 대마도 인식, 18세기 이후 부정적으로 변화"

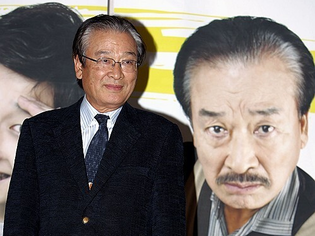

장순순 교수 분석…"임진왜란 등으로 일본인·대마도인 분리해 생각"

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 조선이 일본에 보낸 외교사절인 조선통신사의 대마도(對馬島·쓰시마섬) 인식이 18세기 이후 개인 경험과 임진왜란 등으로 인해 부정적으로 바뀌었다는 연구 결과가 나왔다.

20일 학계에 따르면 장순순 전주대 연구교수는 학술지 '한일관계사연구' 최신호에 발표한 논문에서 18세기 무렵부터 조선통신사가 이전과 다르게 대마도인을 일본인과 분리해 생각했고 대마도에 대한 부정적 인식도 두드러지게 나타났다고 밝혔다.

장 교수는 대마도인이 통신사 행차에 직접적으로 관계했고, 통신사에 참여한 조선인도 대마도인을 많이 만났다는 점에서 대마도를 분석할 필요가 있다고 강조했다. 또 대마도가 조선 지식인의 일본관과 조정의 대일정책을 파악하는 데 중요한 요소라고 주장했다.

조선 전기 사람들은 대체로 대마도가 본래 조선에 속한 땅이었으나, 시간이 흘러 일본 영토가 된 것으로 생각했다고 장 교수는 짚었다. 또 대마도인을 일본 본토 사람들과 동일한 '왜인'으로 판단했다고 덧붙였다.

하지만 통신사의 대마도 인식은 임진왜란을 계기로 서서히 변했다. 장 교수는 조선 후기 통신사들이 대마도에 대해 더 구체적이고 비판적인 기록을 남겼다고 설명했다.

1636년 통신사 일원이었던 김세렴은 '해사록'에 "대마도인이 일본 본토인보다 날카롭고 독하지는 않지만 교사스러운 짓을 많이 한다"고 적었다.

이처럼 대마도인과 일본인을 분리하는 인식은 한동안 나타나지 않다가 1763년부터 일반화됐고, 19세기가 되면 더욱 강화된다고 장 교수는 분석했다.

예컨대 1763년 일본에 다녀온 남옥은 '일관기'에서 "대마도 왜인은 대부분 교활하고 해로운 데 반해 오사카 서쪽은 공손하고 삼가고 너그럽다"고 평가했다.

1863년 통신사 서기였던 원중거도 "대마도인들은 건장하고 커서 내국인(內國人·내지인)과 몹시 다르다"며 "일본인들은 대마도를 오랑캐라고 하며 사람 축에 끼워주지 않는다"고 했다.

장 교수는 "조선 후기에도 대마도가 조선의 옛 영토라는 관념은 있었지만, 대체로 약화했다"며 "18세기 중반부터는 막부에 대해 과도하게 우호적이고, 대마도는 부정적으로 보는 인식이 조선인들 사이에 자리 잡았다"고 강조했다.

그는 이러한 변화의 배경으로 통신사들이 겪었던 좋지 않은 경험을 꼽았다.

이와 관련해 장 교수는 "왜관무역에서 대마도인의 이익이 급감하면서 18세기 중반부터 통신사에게 경제적 어려움을 호소하는 대마도인이 늘어난 듯하다"며 "1763년 수행원 최천종이 살해됐을 때 대마도 측은 범인이 대마도인이라는 사실을 알고도 사건을 축소하거나 은폐하려 했다"고 지적했다.

이어 임진왜란을 기점으로 조선은 일본을 오랑캐가 아닌 원수로 여기는 생각이 있었고, 대마도인이 조선에 우호적이던 태도를 바꿔 변고가 일어났다고 판단해 대마도에 대한 인식이 나빠졌다고 덧붙였다.

아울러 양국 외교 중간세력으로서 이익을 취하려는 행태나 부산 왜관에서 벌어진 조선인과 대마도인 간 마찰도 영향을 미쳤다고 봤다.

다만 장 교수는 조선인의 대마도 인식 변화에 대해 "대마도 뒤에 조선 교섭권을 부여한 막부가 있다는 사실을 간과했다는 점에서 한계가 있었다"고 평가했다.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved