|

| ▲ 국립중앙박물관에 있는 보신각 종 [연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지] |

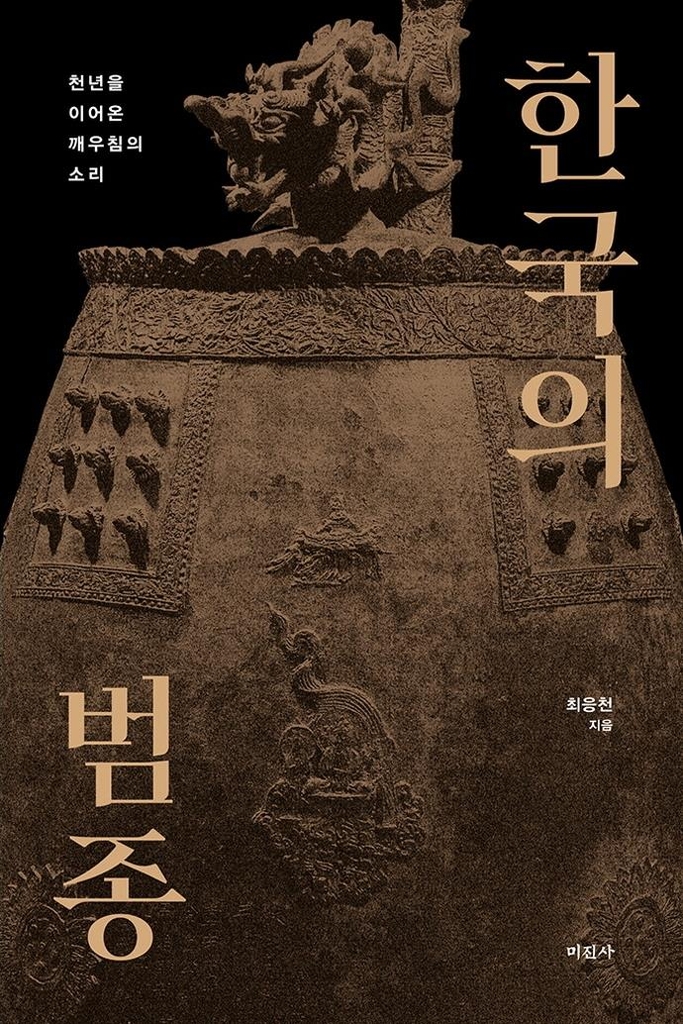

한국 범종 정보 한 권에…"우리나라 종 특징은 긴 울림소리"

미술사학자 최응천 동국대 교수 '한국의 범종' 출간

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 사찰에서 웅장하고 긴 소리로 불심(佛心)을 일으키는 유물인 범종(梵鐘) 정보를 집대성한 책이 출간됐다.

미술사학자이자 국외소재문화재재단 이사장인 최응천 동국대 교수가 쓴 '한국의 범종'이다. 금속공예를 연구하는 최 교수가 국내외 각지를 다니며 범종을 조사한 결과를 한 권에 담았다.

범종 기원과 전래, 한국 범종 구조와 특징·시대별 변천 과정을 소개하고, 중요한 범종을 59개 장으로 나눠 상세히 다뤘다.

또 연구자들을 위해 범종에 남은 명문(銘文·비석이나 기물에 새긴 글) 원문과 범종 목록을 뒤쪽에 실었다. 목록에는 통일신라부터 조선시대까지 만들어진 범종 363점의 명칭과 현재 소재지, 제작 시기, 규모, 문화재 지정 여부를 시대별로 일목요연하게 정리했다.

범종 41점에는 QR코드를 첨부했다. 휴대전화로 QR코드를 촬영하면 온라인으로 다양한 범종 소리를 들을 수 있다. 이제는 타종을 멈춘 성덕대왕 신종, 보신각 종, 상원사 종과 화재로 소실된 낙산사 종 등의 소리가 포함됐다.

국보 상원사 종은 국내에 현존하는 범종 가운데 가장 오래됐다. 제작 시기는 725년이며, 중국·일본 범종과는 다른 특징을 지녔다고 평가받는다.

저자는 "우리나라 범종은 상원사 종의 양식을 기본으로 해서 시대마다 조금씩 변화돼 나갔다"며 "상원사 종은 동아시아에 남은 종 가운데 가장 아름답다는 찬사를 받기에 충분하다"고 강조했다.

다만 철제 틀과 강화 유리 안에 보관된 모습에 대해 "종의 윤곽만 보여서 아쉽다"며 "문화재 보호도 중요하지만, 가치에 걸맞은 전시 환경을 마련할 필요가 있다"고 조언했다.

그는 한국 범종의 외형상 특징으로 독을 거꾸로 엎어 놓은 것처럼 위가 좁고 중간에 불룩해지다 아래쪽에서 다시 좁아지는 생김새를 꼽는다.

이러한 형태 덕분에 유난히 긴 울림소리가 난다고 분석한다.

저자는 "종을 치면 안에서 공명(共鳴)을 통한 맥놀이 현상이 일어나 소리가 울리는데, 공명이 쉽게 빠져나가지 못하도록 종 아랫부분을 오므라들게 설계했다"고 짚는다. 맥놀이는 진동수가 비슷한 둘 이상의 소리가 간섭을 일으키는 것을 뜻한다.

우리나라 범종 가운데 울림소리가 긴 유물로는 이른바 '에밀레종'으로 알려진 성덕대왕 신종이 있다.

상원사 종보다 46년 늦은 771년에 완성된 이 종은 본래 봉덕사라는 사찰에 있었다고 전한다.

저자는 "불국사와 석굴암을 만들었던 당대 최고의 과학, 건축, 조각 기법이 주조 기술과 합쳐져 만들어진 것이 성덕대왕 신종"이라며 한국 범종 중에 가장 큰 성덕대왕 신종은 우리나라 금속공예를 대표하는 최고 걸작이라고 평가한다.

흥미롭고 안타까운 사실은 통일신라시대 범종 4점이 일본에 있다는 점이다. 국내에 현존하는 완전한 형태의 통일신라시대 범종은 상원사 종과 성덕대왕 신종에 청주 운천동 출토 동종까지 3점에 불과하다.

저자는 "일본에는 국내에서 찾아볼 수 없는 9∼10세기 신라 범종 자료가 있다"며 "현재까지 일본에서 소재가 파악된 한국 범종은 총 48점"이라고 설명한다.

이어 "고려 범종으로 알려진 작품 중 일부는 일본에서 한국 범종 양식을 따라 제작한 일본 종"이라며 "일본에 있는 한국 범종은 연구 공백을 채울 수 있는 소중한 자료이자 잃어버린 우리의 문화유산"이라고 주장한다.

미진사. 584쪽. 4만원.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved