|

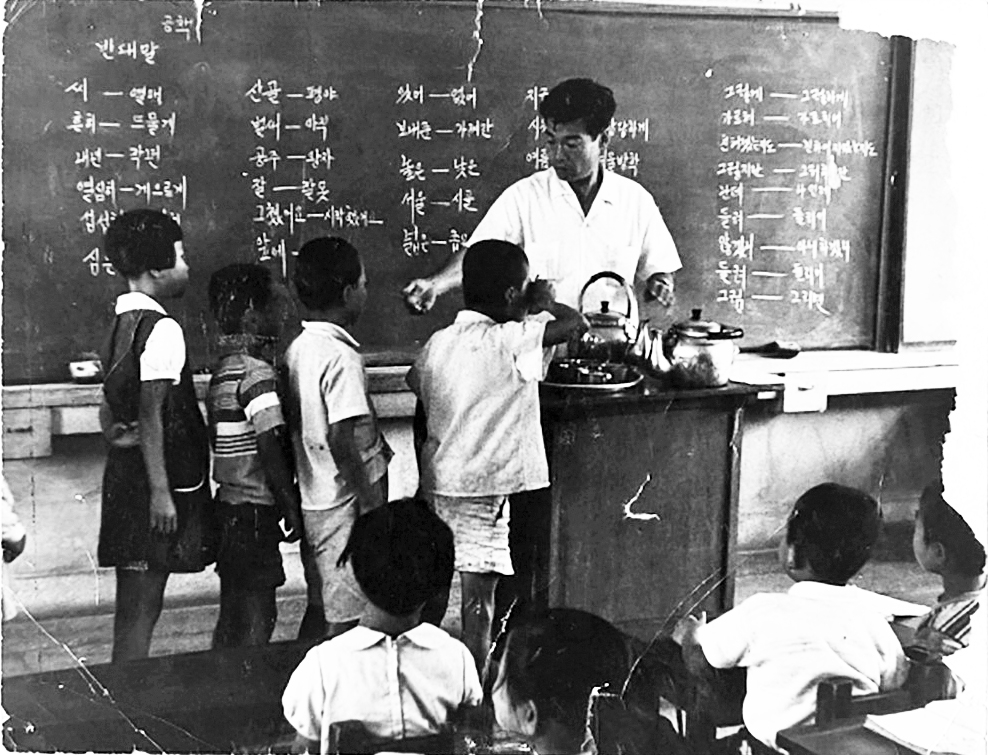

| ▲ 1970년대 학교에서 학생에게 구충제를 투약하는 모습 [한국건강관리협회·후마니타스 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

| ▲ 회충 0% 10년 운동 회의 모습 [쌍천이영춘박사기념사업회·후마니타스 제공. 재판매 및 DB 금지] |

|

| ▲ 책 표지 이미지 [후마니타스 제공. 재판매 및 DB 금지] |

교실에서 구충제 먹고 채변 봉투 내고…그 시절 기생충과의 싸움

'기생충의 흥망성쇠' 주목한 신간 '구충록'

(서울=연합뉴스) 김예나 기자 = 1963년 10월 24일 밤, 어느 병원 앞에 보호자도 없이 홀로 남겨진 채 심한 복통을 호소하는 어린아이가 발견됐다.

약 3시간 만에 당시 전주예수병원 원장인 폴 크레인(한국 이름 구바울)이 수술에 나섰다.

아이의 소장 대부분은 회충으로 가득 차 있었고, 일부가 괴사한 상태였다.

배 속에서 꺼낸 회충을 집계한 수는 총 1천63마리. 양동이 하나를 가득 채울 만큼 많은 회충을 제거했지만, 이미 오랜 기간 감염돼 온 아이는 끝내 회복하지 못한 채 숨을 거뒀다.

충격적인 이 사건은 당시 한국 기생충 감염이 얼마나 심각했는지 보여주는 사례였다.

이로 인해사람들은 회충이 인체에 필수적인 요소가 아니라 아이의 목숨까지 앗아갈 수 있을 정도로 위험하고 또 수치스러운 존재라는 점을 깨닫게 됐다. 기생충과의 '전쟁'이 본격화한 순간이다.

기생충학과 의학사를 공부해 온 정준호 전북대 한국과학문명학연구소 연구원이 쓴 책 '구충록'은 인간이 아닌 기생충을 중심으로 한국 근현대사를 조명한 책이다.

책은 20세기에 이뤄진 한국의 기생충 박멸 사업을 중점적으로 다룬다.

저자는 일제강점기와 한국전쟁을 거칠 무렵 인구의 90% 이상, 하나의 종류 이상의 기생충에 감염된 사례까지 고려한다면 100% 이상의 사람이 기생충을 갖고 있었으리라 추정한다.

한반도에 살던 사람이라면 누구나 기생충과 공생한 셈이다.

그러나 1969년부터 1995년까지 이어진 전국 단위의 검진과 투약 사업으로 연간 1천만명 이상이 동원되면서 기생충 감염 규모는 1983년 8.4%, 1989년 0.8% 등으로 그 규모가 급격히 줄었다.

이 시대 학교에 다닌 사람들만 기억하는 웃지 못할 순간도 많다.

검진에서 기생충 보유 사실이 확인된 아이는 교실 앞으로 불려 나가 모두가 보는 앞에서 구충제를 먹어야 했고, 심지어 몇 마리가 있는지도 공개됐다. 저자는 이를 두고 "수치심의 강화라는 측면에서는 더할 나위 없이 효과적인 방법"이었다고 지적한다.

혹여 잘못해서 터지지 않을까 고민했던 채변 봉투도 그 시절의 흔적이다.

저자는 "기생충은 해방 후 한국에서 극적으로 그 존재감을 드러내고는 극적으로 사라졌다"며 "한때 한국에서 가장 번성한 공생체였던 기생충이 불과 사반세기 만에 사라진 것은 생태학적으로도 놀라운 변화"라고 짚는다.

하지만 저자가 주목하는 건 눈부신 성과가 아니라 기생충이 나타나고 사라져간 과정이다.

그는 이를 '기생충의 흥망성쇠'로 일컬으면서 "인간이 아닌 기생충에 초점을 맞춰 기생충을 중심으로 모였다 흩어지기를 반복하는 사람들의 모습을 보여주고자 한다"고 설명한다.

기생충을 키워드로 한 책 '기생충 우리들의 오래된 동반자'를 펴내 주목받았던 저자는 한국의 기생충 박멸 사업 면면을 흥미롭게 풀어내면서 오늘날 국경을 넘어 이뤄지는 여러 기생충 관리 사업을 소개한다.

후마니타스. 304쪽.

(끝)

(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

![[풀영상] 제46회 청룡영화상 레드카펫|손예진·현빈·한지민·이제훈·윤아·안효섭·조정석·노윤서·김민주·박지현·박정민 외|The 46th Blue Dragon Film Awards](/news/data/20251119/p179583603614554_175_h.jpg)